科技新闻

分类新闻

国家安全部警告:手机“贴一贴”可能泄密,强调新技术带来的风险防范

随着NFC技术的广泛应用,我们应意识到其潜在的安全风险。国家安全部呼吁公众增强安全意识,共同守护个人信息和国家安全。

中国风电产业崛起:从"跟跑"到"领跑"

中国风电产业已经完成了从“跟跑”到“领跑”的转变,拥有全球最完整的风电产业链,并在多项核心指标上稳居全球第一。

专家建议:让AI帮孩子完成作业是未来教育的趋势

随着AI技术的快速发展,未来教育中,让AI帮孩子完成作业可能成为一种趋势。专家认为,这不仅能减轻孩子的作业负担,还能使他们有更多时间进行创造性思考和探索。

中国商业航天规划未来新图景:如何实现突破?

最近举行的商业航天器及应用产业链共链行动大会发布了多项重磅消息,包括发射成本降低、太空旅游和资源开发等新领域的发展。那么,这些信息背后隐藏着什么样的机遇与挑战?

津巴布韦老战士收到习近平主席复信后感动不已

习近平主席复信津巴布韦解放斗争老战士,强调中国始终是非洲民族解放和发展振兴事业的好战友、好伙伴。

专家预测:浙江宁波海岛无人机物流或成未来主导模式

随着技术进步和基础设施建设,浙江宁波的海岛无人机物流有望成为一种高效、环保的运输方式,但同时也带来了安全隐患和监管挑战。

人社部新政:仅凭一双慧眼即可查询职业资格

最新消息显示,人社部正在研究新的技能人员职业资格证书查询系统,该系统将通过AI技术和大数据分析,仅需用户上传一张清晰的眼睛照片,即可查询全部相关证书信息。据悉,这一举措旨在进一步简化查询流程,保障个人信息安全。

2024年开启新纪元:科技创新引领发展新潮

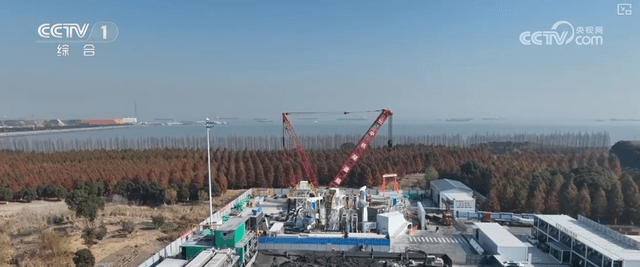

随着新年的到来,各行各业都在积极探索新的发展机遇。在海陆空等领域,一批重大项目取得了显著进展,为未来发展奠定了坚实的基础。从世界最大开挖直径竖井掘进机到全球首台20兆瓦海上风电机组,这些创新成果不仅体现了技术的进步,也为社会带来了可期的新气象。

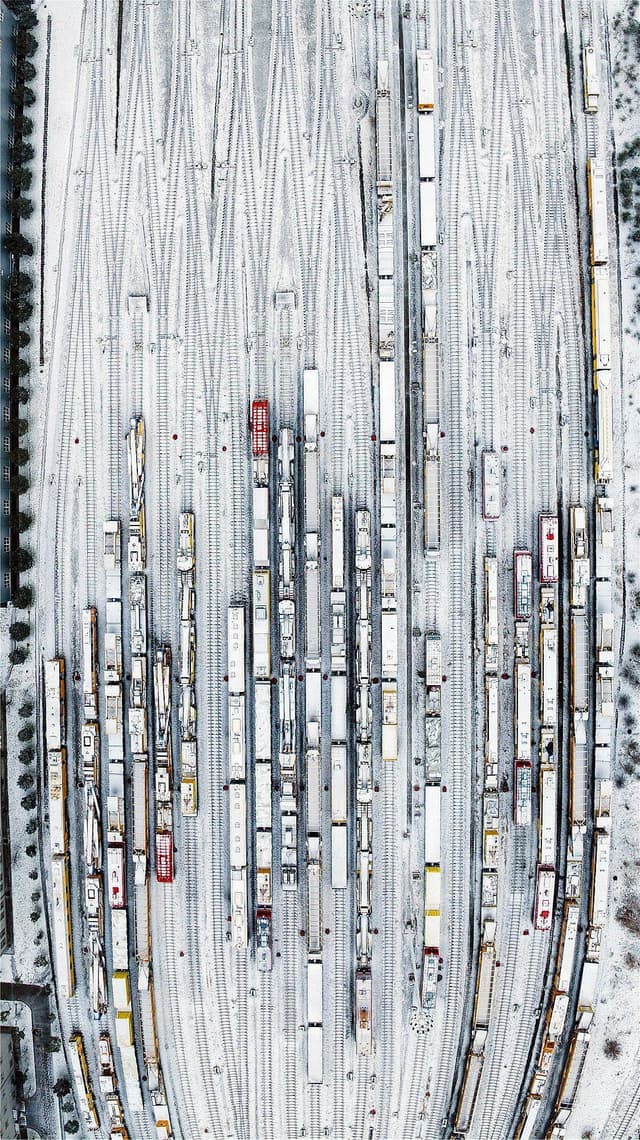

雪后出击!“铁甲战队”如何成为铁路安全的不二之选

近日,陕西地区迎来了2026年的第一场大雪,在严酷的冬季条件下,一支特殊的队伍——“铁甲战队”成为了铁路安全的中流砥柱。他们如何应对严寒和复杂的铁路环境?背后有什么样的故事?

专家揭秘:校服夹层中的神秘“薄膜状物质”是国家级创新成果

近日,内蒙古一小学校服夹层中发现的“薄膜状物质”引发社会热议。经过调查,专家揭露该物质竟然是国家级创新成果——热塑性聚氨酯(TPU)薄膜。据悉,这种材料不仅具有防水和透湿功能,还可应用于制衣、鞋材等行业。

机器人时代:科技如何颠覆传统行业

随着AI技术的发展,机器人开始进入各个领域,从交警到运动陪练,它们正以自己的方式改变我们的生活。

智慧农业助力乡村振兴:‘00后’种菜班带动新时代

一个由‘00后’年轻人组成的种菜班,通过引入无人机植保、智慧灌溉等新技术,在四川遂宁实现了特色蔬菜的高产、高效种植,并推广至周边村庄,为乡村振兴做出了贡献

澳大利亚社交媒体封禁潮:54万账户被封,漏洞仍存

澳大利亚实施社交媒体禁令,要求特定平台阻止未满16岁用户注册,如不遵守将面临巨额罚款。脸书母公司“元”声称已封禁超过54万账户,但专家指出仍存在显著漏洞,引发人们对网络安全与监管的思考。

中国空军推出新型极限训练:让歼-20、歼-16、歼-10同时跳伞

在严寒条件下,中国空军某部组织了一项极限飞行训练,飞行员需要同时驾驶三架不同型号的战机,并进行高难度的特技表演。专家认为,这项训练能够显著提升飞行员的综合能力和应急反应速度。

专家称儿童电话手表可能成“数字鸦片”

儿童电话手表因其方便的设计而深受孩子们的喜爱,但近年来,家长和专家开始担忧这些设备可能对孩子们造成负面影响。某些功能设计使得孩子容易沉迷于虚拟世界,导致注意力下降、睡眠紊乱等问题。

上海2025年婚姻登记数据揭示:爱情无界限,登记有高峰

2025年上海婚姻登记数据显示,结婚登记125102对,离婚登记49990对。全国通办政策实施后,高峰日登记量大幅增长,但专家提醒:爱意不分早与迟,登记不必赶高峰

中国造船业"绿色革命":全球最大集装箱船加速建造

近期,中国的造船业正在经历一场"绿色革命"。在辽宁大连,一艘全球最大、采用甲醇双燃料的超大型集装箱船正在加紧建设,这标志着中国造船业向"新"向"绿"的转变步伐加快。

婚礼电子请柬的“访客记录”付费可看:便利与隐私的矛盾

随着技术的进步,婚礼电子请柬成为了一种趋势。但近日,一些平台将“访客记录”作为付费服务引发争议。究竟,这种做法是否侵犯了个人隐私?

广东汕头山火被揭露为一场高科技的生态实验

最近,广东汕头发生了一起突发山火,但令人意外的是,这次山火竟然是一项由政府和高科技企业合作的环保实验。通过这次事件,我们看到科技与自然的结合带来的可能性,以及中国在环境保护方面的创新尝试。

机器人交警震撼上岗:革命性创新还是权力秀?

近日,安徽芜湖市引进了一批“机器人交警”,参与一线交通执勤。这一举动引发了广泛讨论。究竟,这是科技进步的体现还是官僚主义的新招数?